最新法定传染病分类及报告时限解析

背景

随着全球公共卫生形势的不断变化,传染病的防控工作日益受到重视,我国为了有效应对传染病疫情,保障人民群众的生命安全和身体健康,根据传染病的传播特点、危害程度等因素,对法定传染病进行了分类,并明确了相应的报告时限,本文将详细介绍最新的法定传染病分类及报告时限,以期提高公众对传染病防控的认识。

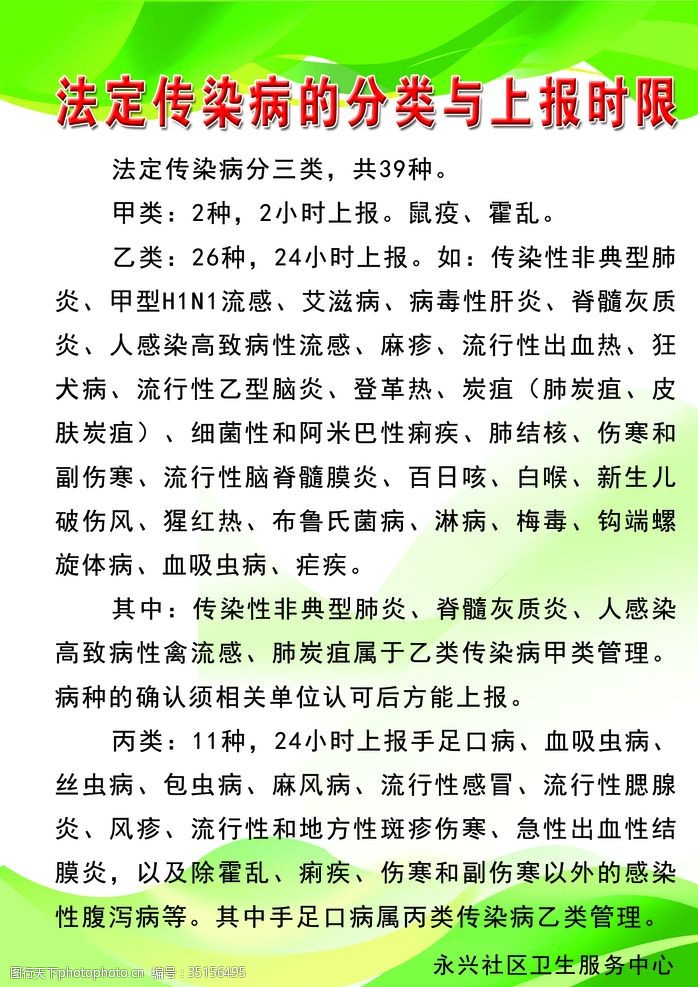

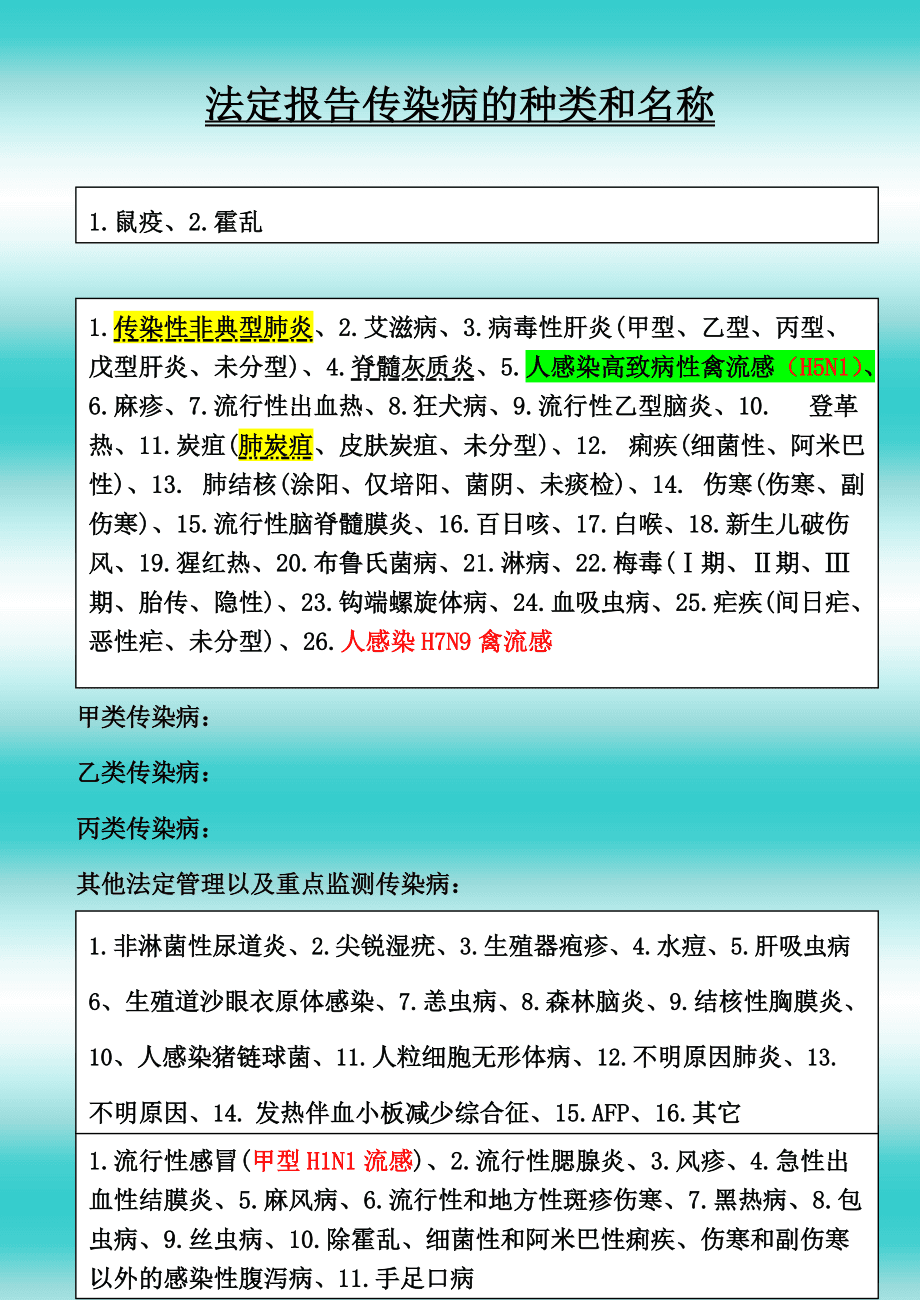

法定传染病分类

根据《中华人民共和国传染病防治法》以及最新的法规政策,我国将传染病分为甲类、乙类、丙类和其他传染病。

1、甲类传染病:包括鼠疫、霍乱等,这类传染病具有极高的传播速度和危害程度,一旦爆发,后果严重。

2、乙类传染病:包括新冠病毒肺炎、艾滋病、肺结核等,这类传染病虽然传播速度和危害程度相对较低,但仍然具有一定的传播能力和危害。

3、丙类传染病:包括流行性感冒、流行性腮腺炎等,这类传染病传播速度较慢,危害程度较小。

4、其他传染病:不属于甲类、乙类和丙类的其他传染病也纳入法定管理范畴。

报告时限

为了及时有效地防控传染病疫情,我国对各类传染病的报告时限有明确的规定。

1、甲类传染病:城镇在发现后应在2小时内上报,农村在发现后应在12小时内上报,这是因为甲类传染病的传播速度快,危害性大,需要及时采取防控措施。

2、乙类传染病:城镇在发现后应在24小时内上报,农村在发现后应在一周内上报,乙类传染病的传播速度和危害程度虽然相对较低,但仍然需要密切关注并及时上报。

3、丙类及其他传染病:医疗机构应当在诊断后尽快进行报告,具体时限根据当地卫生行政部门的规定执行,这类传染病的传播速度和危害程度较小,但仍然需要定期进行监测和报告。

意义与价值

法定传染病的分类及报告时限的制定具有重要的现实意义和价值,这有助于政府和相关机构及时掌握疫情信息,为制定科学的防控策略提供依据,通过明确报告时限,可以确保疫情信息的及时传递和共享,有利于各部门协同作战,共同应对疫情,这也有助于提高公众对传染病的认识,引导公众正确看待传染病,采取科学的防护措施。

法定传染病的分类及报告时限是我国公共卫生政策的重要组成部分,对于及时有效防控传染病疫情具有重要意义,公众应了解法定传染病的分类及报告时限,关注疫情动态,采取科学的防护措施,共同维护公共卫生安全,政府和相关机构应加强对传染病的监测和预警,完善防控策略,提高应对能力,确保人民群众的生命安全和身体健康。

展望

随着我国公共卫生体系的不断完善和全球公共卫生形势的变化,法定传染病的分类及报告时限可能会进行调整和更新,我们应密切关注相关政策的动态变化,加强传染病防控知识的宣传和教育,提高公众的自我保护意识,共同应对传染病挑战,保障人民群众的生命安全和身体健康。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...